時計探訪記 〜ボローニャ編〜

2025.09.29 Journal by

アートの新たな視点として、近年オークションハウスやギャラリーが注目しているのが、著名なファッションデザイナーによる過去のコレクションピース。

今年1月Martin Margielaのアーカイヴオークションがパリで開催されましたが、ファッションの領域を大きく越えた、これまででは考えられない結果が出てしまったわけで、この流れは今後さらに注目される新ジャンルの気配を感じています。

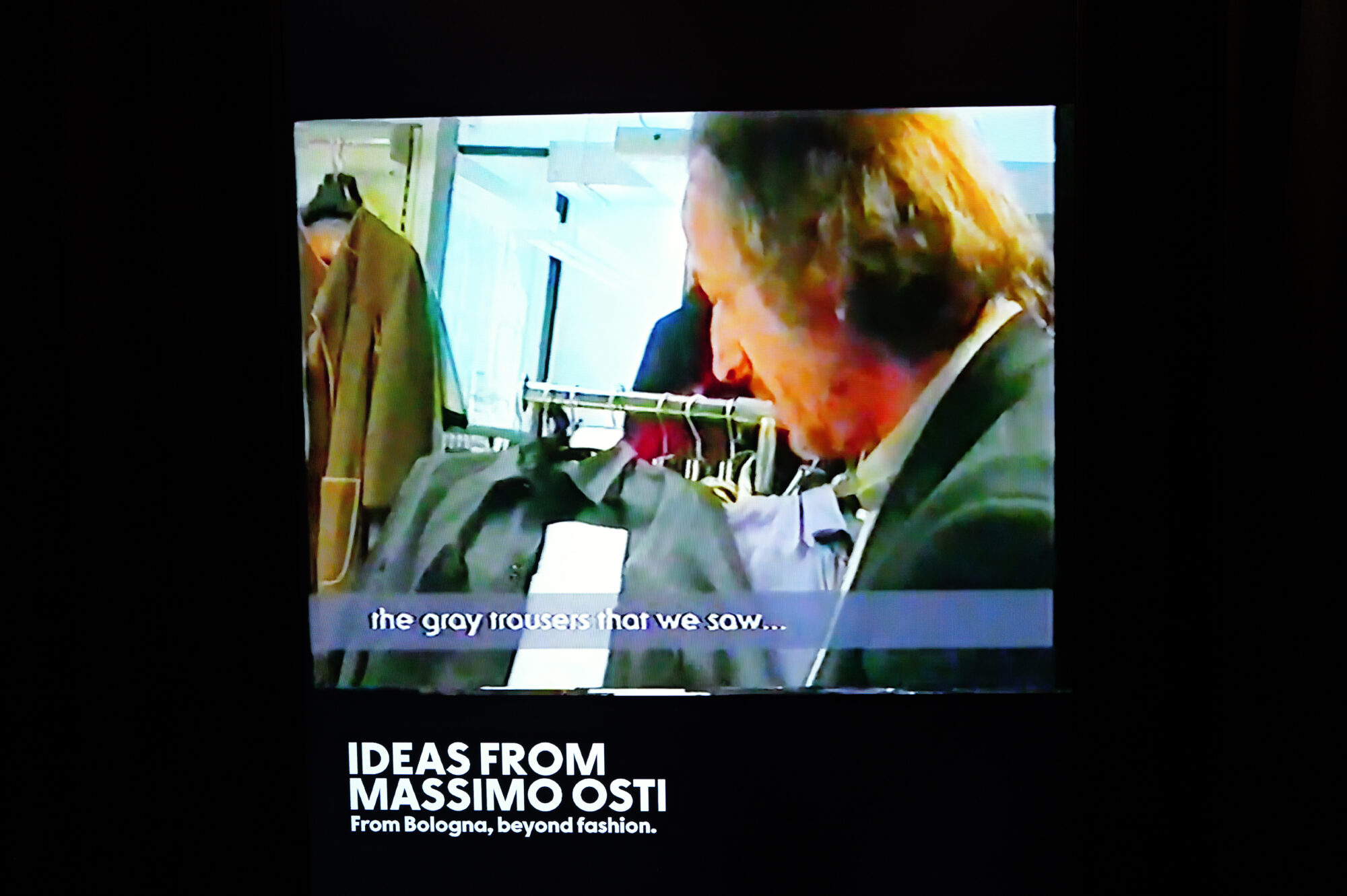

現在ボローニャでは、Stone IslandやC.P.Companyの創設者であるMASSIMO OSTI(1944 – 2005)のアーカイヴ作品を集めたエキシビションがPalazzo Pepoliにて開催中。僕は今ちょうどイタリアで時計を探していたので見に行ってきました。

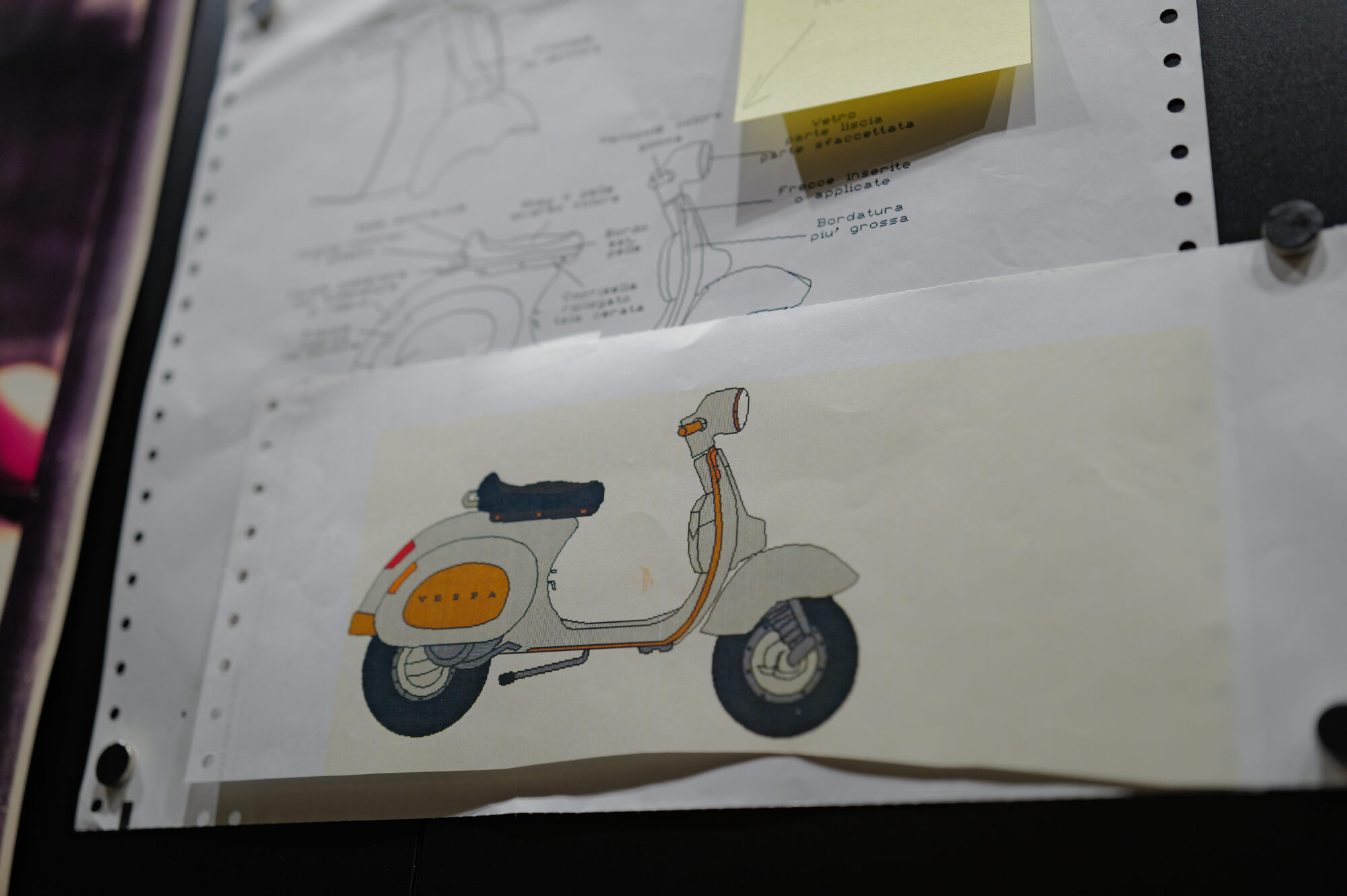

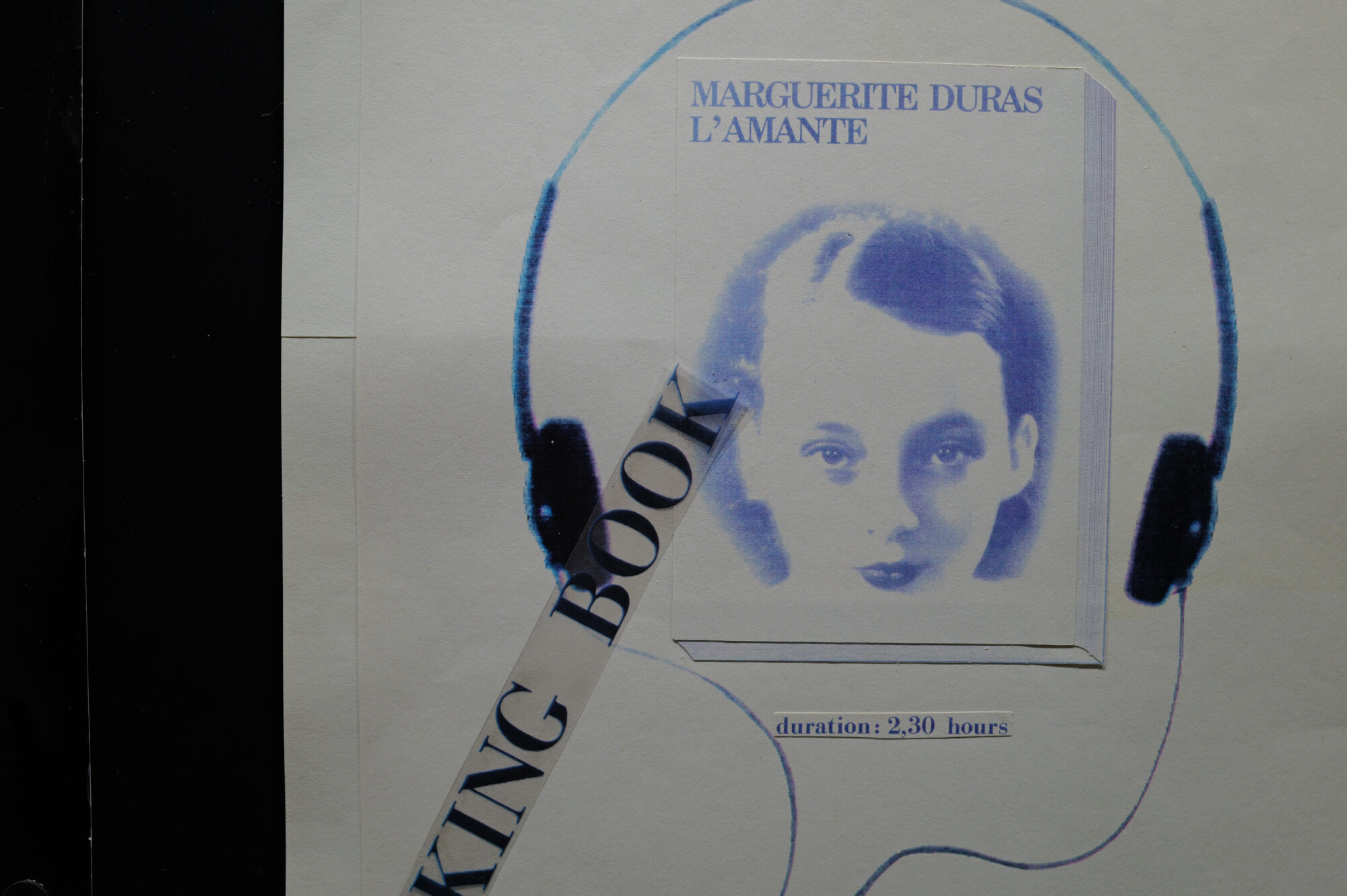

所狭しと並べられたのは洋服というより、その製作過程で生まれたデザイン画や資料、生地スワッチ、工具、はたまたインスピレーションソースに至るまで、Massimo Ostiの「あの頃のスタジオ」を再現したかのような空間に仕上がっていました。

今とは違い、人にはない圧倒的な体験や人生観を持ったいわゆる「変な人」しかデザイナーにはなれなかった時代の、ある種のカルトのような世界観はやはり独創的ですし個人的にも好みです。レース中に袖を捲ることなく時間を確認できるようアームに取り付けられた時計用のレンズなど、普通ではないディテールは観察しているだけでも面白い。

当然Martin Margielaや来月パリで開催されるRei Kawakuboオークションのような、世界中の人々に響く程のバリューは今はありませんが、このサイバーパンク調のスタイルは現代にある意味ハマっているようにも思えた刺激的なエキシビションでした。

さて、その後は時計探しに戻ります。ボローニャはミラノやローマほどディーラーや有名店も多くはないのですが、ちょっとした小道にあるような、昔ながらのアンティークショップみたいな時計屋がちょろちょろあって、それが今見ると本当に渋くて格好良いんです。

ほらありました、こういうお店。

古そうなジュエリーと一緒に並べられた時計たち。ほんのわずか前まで誰かが使っていたかのような体温を感じるバブルバックがとても渋く見える。でもこういうのはきっと日本で見たらその気配が消えてしまうかもしれない。なぜだかわからないが、時計のみならず異国で見つけた古いモノにはそういう魔法がかかっていることがたまにある。

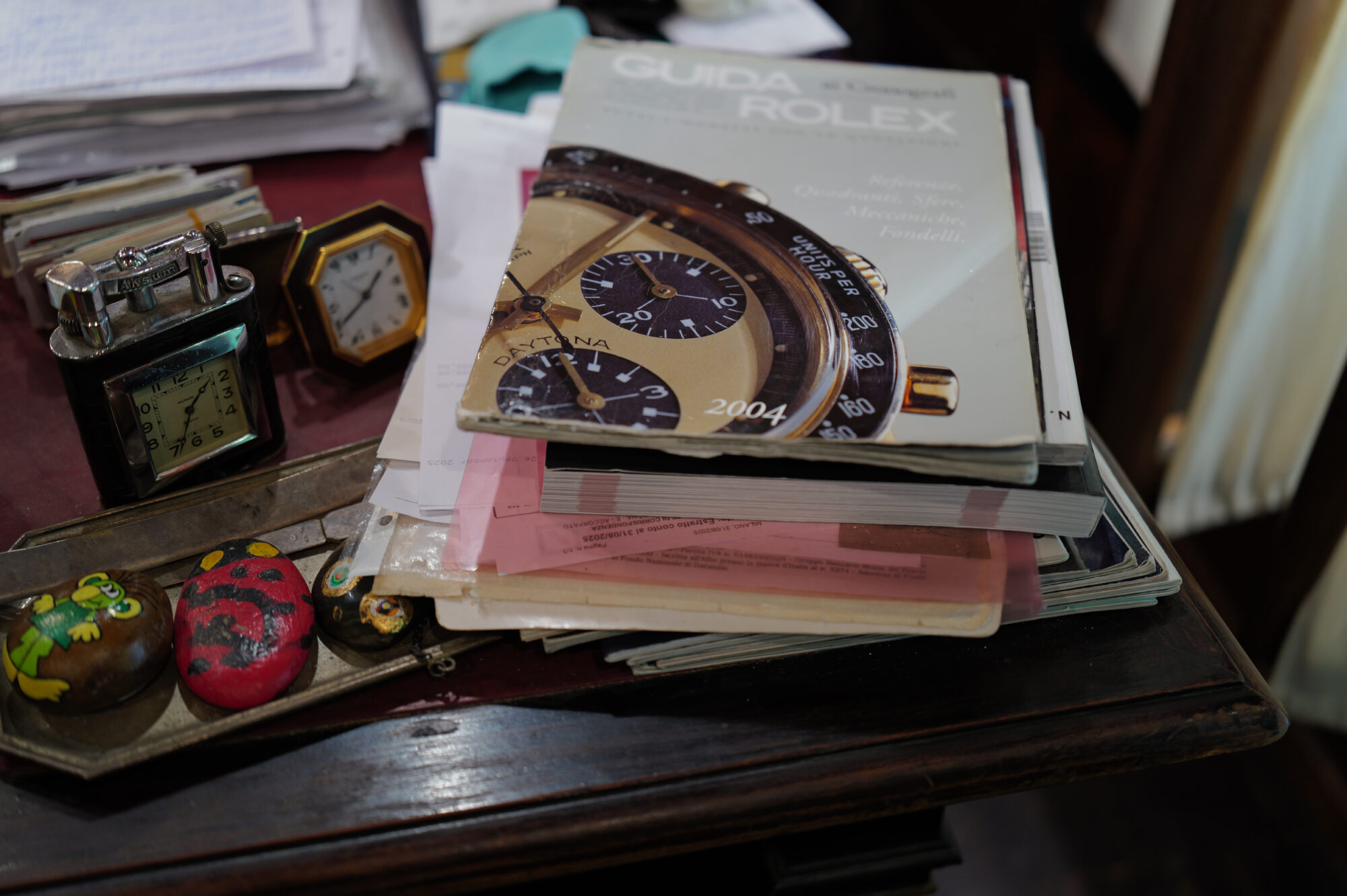

薄暗くて狭い店内ではお決まりの老眼鏡に新聞の熟年店主が来客に無視を決め込む。デスクには書類やら手紙やら、あとは最新号(2004年)の時計誌。まるでタイムスリップした光景に、自分もいつかはこうなりたいという気持ちと、絶対になりたくはないという気持ちが交差する。

英語があまり通じなかったので結局時計をケースから出してすらもらえなかったのですが、こういう店で出会うアンティークロレックスに完璧なオリジナリティは求めてはいけません。おそらく殆どが長い間ひとりのオーナーによって愛用されてきた時計で、それがなんらかのワケがあってこの店に売ることになった。勿論全てではないが、そういうストーリーに対してホンモノを想えるかどうかがこの手の店のルールと楽しみ方だと思っている。

さて続いては、ショッピングモールの中にあるヴィンテージ時計店の、地下室へ。

わかりやすく言うと、1Fの売り場では何人もの従業員がお客さんに時計を販売していて、一部マニアックな人が来るとこの地下室でオーナー自ら特別な個体を見せてくれるという仕組み、なんだと思う。

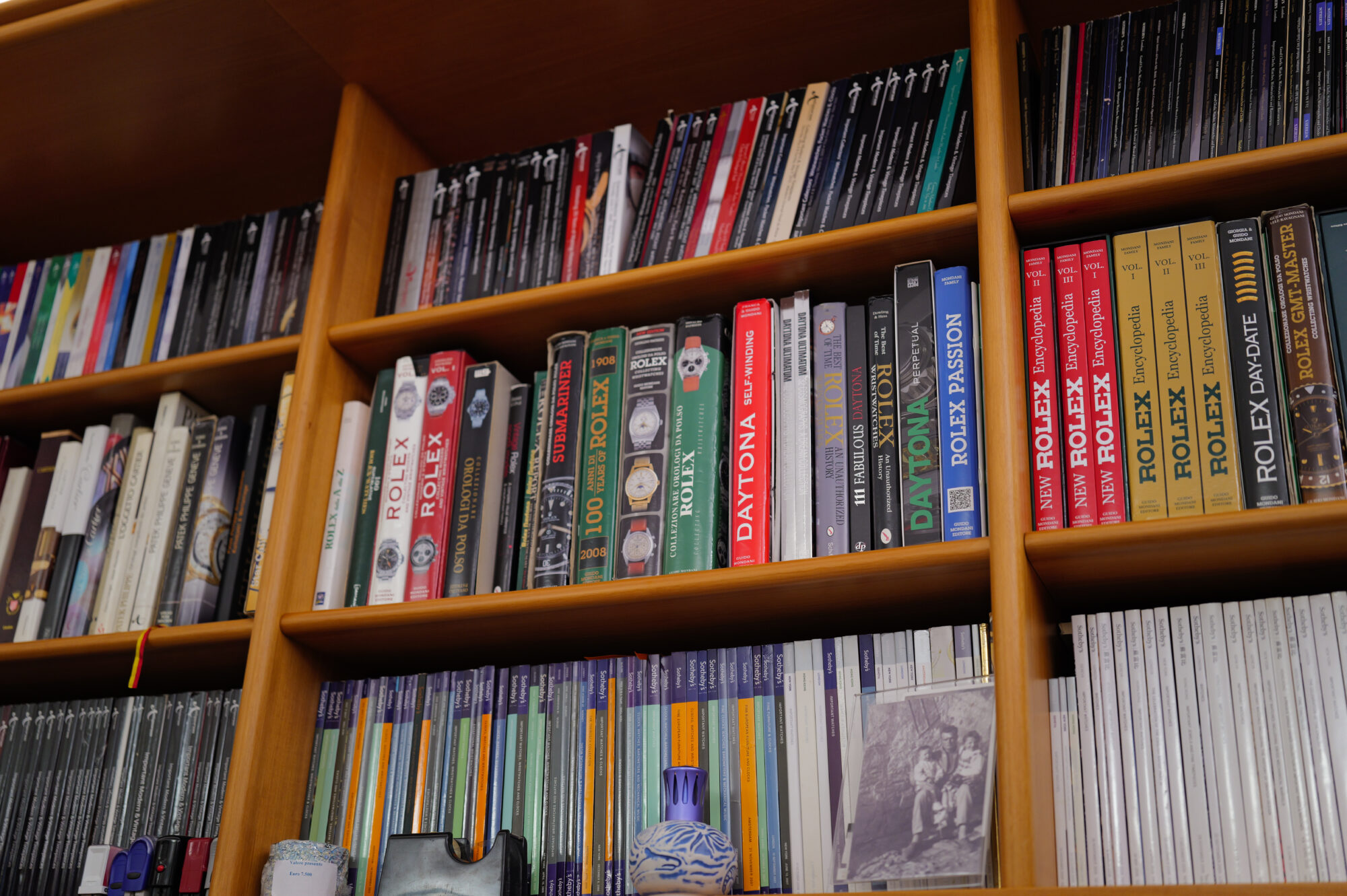

何を探しているか聞かれたら「普通じゃないやつ」といつも答えているのですが、事前にここのことをもっと調べるべきでした。これはちょっとやりすぎじゃないですか。勿論買えませんが、時間をかけて一本ずつじっくり解説いただきました。

中でも6265 YGケース シャンパンダイヤル、これは良かったですね。数ある金無垢デイトナの中で現在最も安価なモデルになりますが、インダイヤルのみブラックというバランスが渋く、個人的には今一番気分なのです。

しかしこのようなレベルのコレクションを見ていてどうしても最近思うこともあります。

勿論大変美しい、そして Vintage Daytonaの絶対王者であることは間違いないのですが、そのセンスに惚れて選ばれているというより「これを着けているとめちゃくちゃ偉い」の要素が強まりすぎているというか。そこをくすぐることが今のあらゆるラグジュアリートレンドのお約束であるから仕方のないことかもしれませんが。ついこないだまではそれは現行などのモダン機種で起きていた話でしたが、ついにヴィンテージでもそれが意識されるようになった。そんな印象があります。

全てはバランスこそがセンスであると、僕は今でも信じています。

- 2025 12 23時計探訪記 〜パリ編〜

- 2025 10 16時計探訪記 ~ロンドン編~

- 2025 09 29時計探訪記 〜ボローニャ編〜

- 2025 04 17時計探訪記 〜ロサンゼルス編〜

- 2025 02 04時計探訪記 〜ニューヨーク編〜

- 2025 01 31MARTIN MARGIELA : THE EARLY YEARS, 1988-94

- 2024 12 03時計探訪記 ~HongKong 編~

- 2024 11 20時計探訪記 〜ロンドン 後編〜

- 2024 11 11時計探訪記 〜ロンドン 中編〜

- 2024 11 05時計探訪記 〜ロンドン 前編〜

- 2024 10 22時計探訪記 〜パリ 後編〜

- 2024 10 19時計探訪記 〜パリ 前編〜

- 2024 10 16普通の でもそうであっては困る